个人电脑平均性能不升反降,PC 40年进化史首现拐点

CBISMB

责任编辑:张金祥

ISMB

时间:2025-02-13 11:02

个人电脑 平均性能下降 精准应用

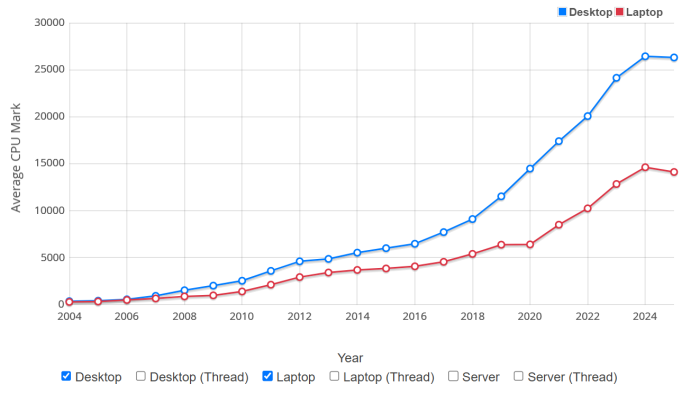

2024年注定成为个人计算史上具有标志性意义的年份,全球权威基准测试平台PassMark最新数据显示,运行Windows系统的个人电脑平均CPU性能首次出现同比下降1.2%,这一现象打破了自1981年IBM PC问世以来持续43年的性能增长曲线。这个看似微小的百分比背后,折射出整个计算产业正在经历的革命性转折。

一、数据背后的市场剧变

PassMark基准测试数据库覆盖全球2000余万设备,其抽样标准(2009年后CPU、4GB内存)有效排除了古董机型干扰。数据显示,2023年Q2至2024年Q2期间,硬件配置呈现三个显著变化:

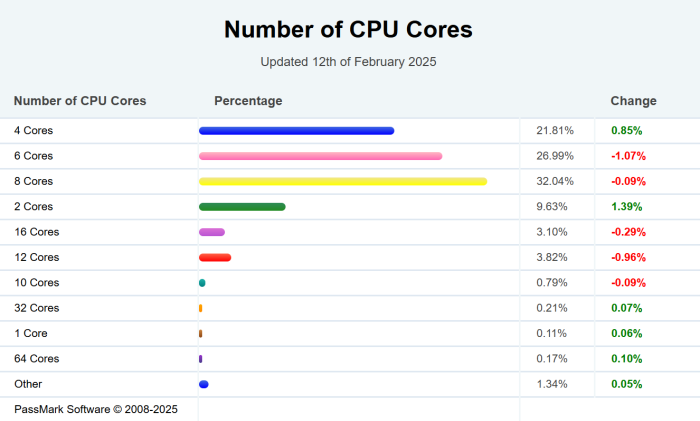

核心数退化:6核及以上设备占比从38%降至31%,双核设备逆势增长5个百分点

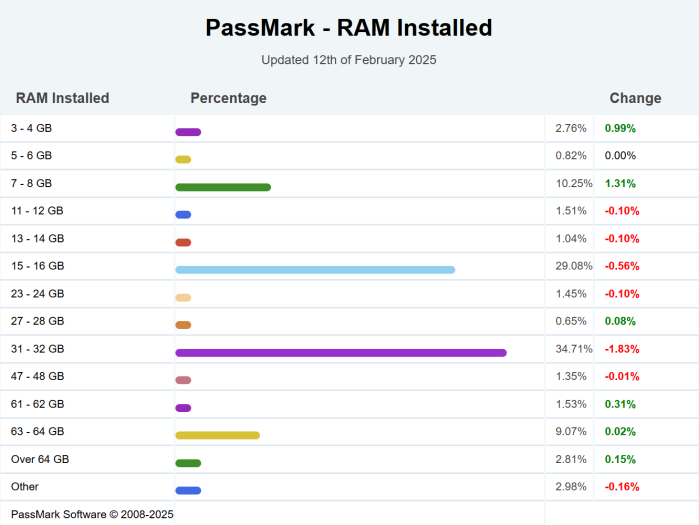

内存缩水:16GB内存设备减少7%,8GB配置跃升为市场主流(占比达42%)

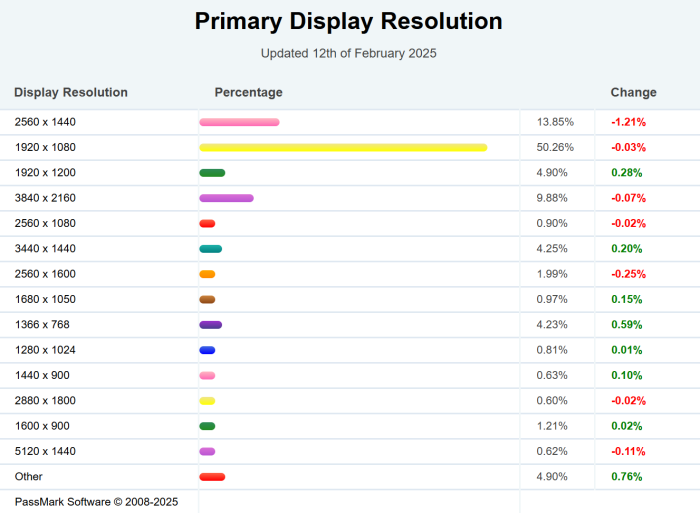

显示降级:1366x768分辨率设备新增300万台,4K设备增幅同比腰斩

这种"性能降级"趋势在笔记本电脑市场尤为突出。IDC数据显示,2023年全球PC出货量中,Chromebook和低端Windows笔记本占比达到创纪录的47%,而配备独立显卡的设备同比下降12%。

二、多重因素交织的市场悖论

在AMD Zen5、Intel酷睿Ultra等新一代处理器性能提升30%的背景下,平均性能却出现下滑,这种看似矛盾的现象源于深层的市场结构变化:

1. 经济压力下的消费降级

全球通胀压力使主流PC预算从800-1200美元压缩至500-800美元区间。教育机构和中小企业批量采购时,更倾向选择300美元级的Chromebook或奔腾处理器的Windows设备。Counterpoint数据显示,2023年全球教育市场设备出货量中,73%为低端机型。

2. 应用场景的范式转移

云游戏、Web应用、远程桌面的普及大幅降低终端性能需求。Steam调查显示,用户使用GeForce NOW等云游戏服务的时长同比激增210%,本地游戏时间相应减少。Adobe等软件厂商转向订阅制后,更多功能通过云端实现。

3. 技术红利的边际递减

虽然旗舰CPU单核性能仍在以每年12%的速度提升,但普通用户已难感知差异。日常办公场景中,i3-12100与i9-14900K的实际体验差距不足15%,这种性能过剩催生了"够用就好"的消费心理。

4. 移动办公的能效优先

笔记本电脑市场呈现"超极本化"趋势,用户更关注18小时续航而非峰值性能。微软Surface系列销量增长27%的同时,游戏本出货量出现首次下滑。这种转变使得厂商更愿采用低功耗处理器。

三、产业链的蝴蝶效应

市场变化正在重塑整个PC产业生态:

芯片厂商:Intel悄然重启奔腾生产线,AMD将70%的5nm产能转向移动端APU

存储行业:DDR5内存价格居高不下,导致DDR4+PCIe 3.0组合在低端市场回潮

软件生态:Windows 12首次引入"云优先"设计理念,系统资源占用降低40%

渠道体系:沃尔玛等零售巨头定制版笔记本采用焊死内存设计,彻底堵死升级空间

值得关注的是,这种"性能降级"并非全盘倒退。Arm架构设备占比突破18%,能效比提升300%;LPDDR5X内存普及使轻薄本续航突破20小时;Wi-Fi 7的部署让云存储延迟降至10ms以内。

四、未来发展的双轨趋势

行业分析师预测,PC市场将加速分化为两大阵营:

效率工具赛道:采用骁龙X Elite等ARM芯片,主打全天候续航、5G连接和AI加速,满足90%的日常需求

专业设备赛道:搭载酷睿Ultra 200/Threadripper PRO,配备液冷系统和双GPU,面向3A游戏、4K视频制作等场景

在这场变革中,AI将成为关键变量。微软Copilot的本地化部署需要至少40TOPS算力,这或许会推动NPU成为标配。但短期内,教育、政务等批量采购市场仍将主导平均性能曲线的走向。

五、历史转折点的启示

回望1984年Macintosh开启图形界面革命,2007年iPhone重新定义移动计算,本次性能拐点标志着第三次范式转换——从"硬件军备竞赛"转向"场景精准适配"。当计算设备真正回归工具本质,或许这才是技术进化最合理的归宿。在云与端的重新平衡中,一场静悄悄的计算革命已然拉开帷幕。